Gender gap. In Italia il vero problema non è la retribuzione, ma l’occupazione femminile

Istituzioni ed economia

Anche quest’anno, l’8 marzo è passato e con esso i riti degli auguri alle donne, le mimose, i meme sui social, i dibattiti sul ruolo della donna nella società e sui femminicidi. Tutto giusto, per carità, ma sarebbe utile anche riflettere sullo stato della parità di genere in Italia. Domandarci se stiamo facendo abbastanza e cosa potremmo fare meglio, per garantire le stesse opportunità a tutte le persone del nostro paese indipendentemente dal genere, maschile o femminile.

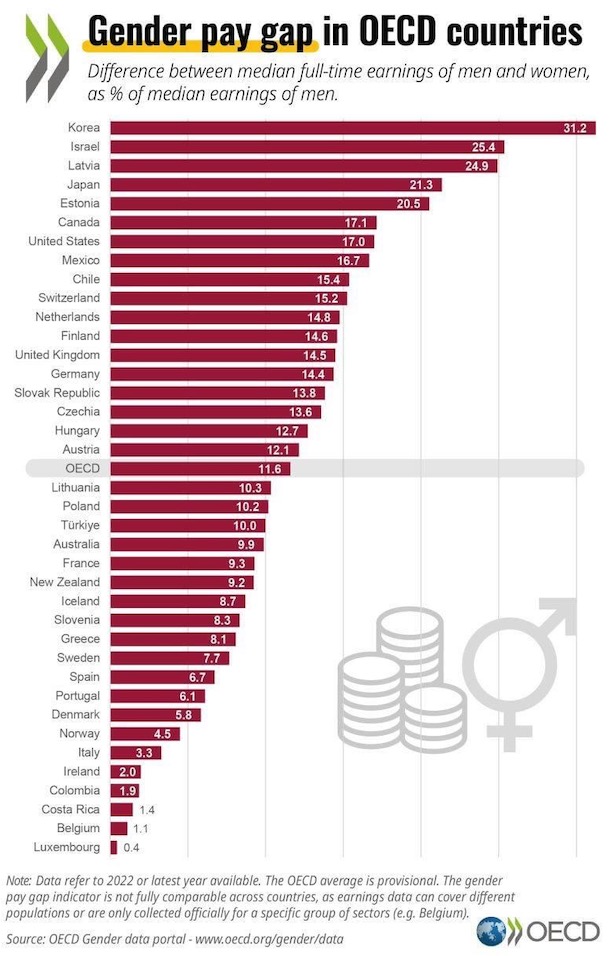

Nei giorni scorsi, un amico ha postato su Facebook un grafico che riportava alcuni dati OCSE, offrendomi lo spunto per questa riflessione. Il grafico mostra le differenze tra le retribuzioni mediane degli uomini e delle donne, in percentuale della retribuzione mediana degli uomini, in molti paesi. L’Italia sembrerebbe messa piuttosto bene. Non dico “molto bene” solo perché l’unica differenza accettabile dovrebbe essere pari a zero ma certamente meglio di altri, in termini comparativi. Con una differenza del 3,3% si colloca infatti molto sotto la media OCSE (11.6%) e di tanti paesi a cui spesso si attribuisce una superiore tutela dei diritti.

Ma le cose stanno veramente così? Credo che il grafico nasconda una fallacia strutturale, perché l’Italia è anche un paese in cui la contrattazione collettiva garantisce livelli sostanzialmente uguali di retribuzione, a parità di livello di inquadramento. Funziona certamente così, almeno, fino ai quadri direttivi (al netto dei superminimi) mentre tra i dirigenti c’è più margine di flessibilità contrattuale. Non starò qui a discutere pregi e difetti della contrattazione collettiva ma questo elemento introduce sicuramente un meccanismo di equità in un sistema del lavoro ancora (numeri alla mano) diffusamente di impostazione padronale.

Non dovrebbe dunque stupire troppo che l’Italia figuri bene in questa particolare classifica. Sorprende, semmai, il valore più alto in paesi come Germania (14,4%), Olanda (14,8%), Francia (9,3%) ma su questi paesi servirebbe qualche supplemento di indagine. In Italia, la differenza contenuta tra retribuzioni mediane di uomini e donne mi sembra certamente spiegabile con la meccanica della contrattazione collettiva.

Il problema è semmai un altro, anzi forse sono due.

Il primo è capire se nella scala delle posizioni lavorative (soprattutto nel settore privato) uomini e donne siano effettivamente rappresentati nella stessa proporzione. Senza addentrarci in analisi troppo sofisticate, ognuno di noi possiede l’evidenza empirica del proprio datore di lavoro. Nella mia azienda siamo in sette nel management committee, di cui una donna. Eppure è un’azienda aperta, dinamica, molto attenta alle pari opportunità, giovane e fortemente innovativa: non pratica certo trattamenti diversi tra maschi e femmine e le donne in azienda sono relativamente numerose.

Semplicemente, nel mercato del lavoro ci sono ancora molte meno donne che uomini che abbiano avuto la possibilità di formarsi l’esperienza adeguata ad accedere a posizioni di maggiore rilievo. Figuriamoci se possa essere diverso in aziende meno innovative e più conservatrici. Sempre mantenendoci sul piano facilmente empirico, provate a contare quante donne siedono nel CdA della vostra azienda.

Già la percentuale di donne che conseguono lauree STEM (16,6%) è fortemente inferiore a quello degli uomini (34,5%) e ci sarebbe da chiedersene la ragione: se per un retaggio sociale o culturale, oppure ancora per un triste calcolo sulla compatibilità futura di professioni tecniche (o manageriali) con la responsabilità che la sovrastruttura ideologica assegna ancora alle donne nelle dinamiche familiari. O ancora per le politiche, assai poco incentivanti, che molte aziende offrono alle donne con figli. Se molte si trovano ancora al bivio, se scegliere la carriera o la famiglia, non è solo per un vestigio culturale del passato.

Fatto sta che il gap salariale tra uomini e donne, considerando le retribuzioni complessive percepite nel sistema economico (quindi tenendo conto anche del tasso di occupazione) è del 43% contro una media europea del 36,2% (dati Eurostat) mentre la retribuzione media annua del genere maschile, nel settore privato nel 2022, era di 7.922 euro più alta rispetto alle donne: 26.227 contro 18.305 (dati dell’Osservatorio INPS).

In conclusione: uomini e donne guadagnano, più o meno, lo stesso stipendio a parità di lavoro ma lavorano molti più uomini (e con posizioni meglio retribuite) che donne.

Questo introduce l’altro grande tema che avevamo intravisto: la vera tragedia del nostro sistema produttivo cioè la scarsissima partecipazione delle donne al lavoro. Il tasso di occupazione femminile in Italia è al 55% (per persone di età compresa tra 20 e 64 anni) addirittura il più basso degli stati UE la cui media è del 69,3%. Quattordici punti percentuali in meno. Il divario nel rapporto tra popolazione maschile e femminile nel mercato del lavoro è schiacciante: 9,5 milioni le donne occupate contro 13 milioni di uomini. “A ciò si aggiunga che una donna su cinque esce dal mercato del lavoro a seguito della maternità” dice un recente rapporto sull’occupazione femminile della Camera dei Deputati.

L’incapacità del sistema produttivo (e politico) di coinvolgere le donne è la vera palla al piede che frena, da sempre, la crescita economica del nostro paese. Allargare la base produttiva è la vera sfida che l’Italia non riesce a vincere nonostante gli incentivi si sprechino in ambiti spesso, francamente, quasi incomprensibili. Basti ricordare i numerosi bonus che tutte le parti politiche hanno orgogliosamente elargito tra squilli di tromba e promesse solenni.

La settimana scorsa mi trovavo a Londra, dove ho partecipato a una reunion di colleghi del Masters in Finance di London Business School di cui si celebrava il trentennale dall’istituzione. Nel discorso di benvenuto, il Dean della scuola ha orgogliosamente ricordato come la prima edizione del master avesse il 10% di donne mentre l’ultima ha il 36%. Un progresso indiscutibile anche se bisognerebbe chiedersi perché ci siano voluti trent’anni per arrivare faticosamente a un rapporto di una femmina per due maschi.

All’evento una collega del mio corso, da molti anni in Goldman Sachs, mi raccontava come il figlio più piccolo (un anno) venga accudito dal nido della banca, nello stesso edificio in cui lavora la madre. Per non costringerla a sacrificare riunioni pomeridiane, ma neppure cocktail ed eventi della vita sociale indispensabili per alimentare il network professionale necessario per la carriera, il nido aziendale offre un servizio di accompagnamento a casa del bambino previa tempestiva richiesta.

Questo, per dire, accade nelle vituperate banche d’investimento americane dedite – secondo un diffuso stereotipo –esclusivamente al profitto senza curarsi troppo degli aspetti umani e della cura delle persone. Per molte aziende, anche italiane, non dovrebbe essere solo un segno di sensibilità sociale, né di progresso culturale, ma un investimento finalizzato alla crescita e alla retention delle persone di valore.

Se vogliamo fare qualcosa di concreto per la parità di genere, prendiamo magari esempio dagli americani ma pensiamo anche ad attuare politiche concrete che indirizzino le aziende su questa strada. Qualche mimosa in meno, qualche provvedimento serio in più.