Se informi i consumatori passi un guaio: i rischi della sicurezza alimentare all’italiana

Febbraio 2014 / Scienza e razionalità

L’Italia segnala alle autorità europee moltissimi casi di alimenti non conformi, ma pochissime informazioni arrivano al pubblico. E’ il frutto di una discutibile, ma comune, interpretazione del diritto che incentiva le aziende a non denunciare gli alimenti contaminati messi in commercio e a scegliere il male minore.

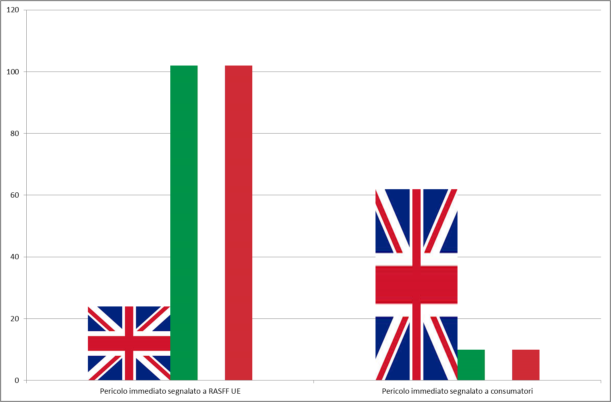

L’Italia è il primo paese in Europa per le segnalazioni di non conformità sugli alimenti. Le nostre autorità sono cioè quelle che segnalano più spesso ai colleghi dell’Unione che hanno trovato sul mercato o alla frontiera esterna prodotti alimentari che presentano un grave rischio per la salute. Per esempio, molto meno del Regno Unito, che ha fatto solo 327 segnalazioni nel 2013 di alimenti a rischio sul proprio mercato (l’Italia, di vario tipo, nel 2013, ne ha fatte 513 contro le 249 della Francia o le 331 della Germania). Nel dettaglio, poi, gli inglesi hanno segnalato solo 24 allerte (rischio per il consumatore, non semplici problemi alla dogana), mentre l’Italia, di allerte, ne ha lanciate 102 (tallonata dalla sola Germania con 75 allerta).

Se, però, si va a navigare sui siti delle rispettive autorità, l’indipendente Food Standards Authority inglese e il nostro Ministero della Salute, si trova che sul primo le segnalazioni ai consumatori di prodotti contaminati sono decine (62 nel 2013, di cui evidentemente molte di interesse non europeo, ma solo inglese), mentre il nostro Ministero è molto più parco (10, di cui due legate alla grave epidemia di epatite A - su cui è sceso il totale silenzio ufficiale, tra l’altro e tre su prodotti che forse non hanno mai raggiunto il mercato italiano). Il paradosso è sintetizzato in questa immagine (elaborazione dell’autore su dati RAFS, Food Standards Agency e Ministero della Salute):

Negli USA, nel Regno Unito e in molti altri paesi il primo provvedimento per proteggere la salute è diramare la notizia: obbligo delle aziende, poi le autorità rilanciano o suppliscono. Oltre alla protezione immediata della salute dei consumatori in un sistema in cui, per un’azienda, tacere di un rischio accertato conduce a pene severissime, il timore di pubblicità negativa è uno sprone per comportamenti virtuosi. I consumatori, come avviene con le automobili, possono rendersi conto di quali aziende hanno ripetuti problemi e quindi potrebbe essere meno affidabili.

Si tratta di un principio nient’affatto statalista. Vi è un preciso rapporto tra impresa alimentare e consumatore. Quest’ultimo dà per scontato che l’alimento, usato secondo usi ed istruzioni, non lo porti né al gabinetto, né all’ospedale, né, tantomeno, al camposanto. In questo rapporto diretto il minimo che possa fare l’azienda che scopre di aver venduto gorgonzola con la pericolosa Listeria monocytogenes è di avvertire il compratore perché non la mangi o, se ha dei sintomi, si faccia visitare. Non a caso sono i paesi di tradizione liberale, come quelli anglosassoni, a privilegiare questo approccio, e non quelli teoricamente più consumer-friendly. Io compratore ho diritto ad avere la merce sicura che ho acquistato; l’azienda non ha diritto di tacermi il suo errore e, se non si è assicurata per i costi in cui incorrerà, il problema è il suo.

Al contrario in una concezione che pone al centro lo Stato subentra la preoccupazione per cali di consumi, per fallimenti (ma allora perché no ad un’assicurazione obbligatoria?), per posti di lavoro persi e così via. Sembrerebbe che le nostre autorità preferiscano che ci restino secchi uno o due consumatori piuttosto che rischiare che la trasparenza metta a rischio dei posti di lavoro. Certo, non sono cose che si ammettono in pubblico, ma all’atto pratico il comportamento delle autorità di alcuni paesi continentali, compreso il nostro, sembra ispirarsi a questo discutibile principio.

Ma vi sono anche altre ragioni per le quali, in Italia, la trasparenza in materia alimentare continua ad essere un miraggio. Si possono fare ipotesi, forse non sempre peregrine, di captive regulators, oppure di regolatori che, anche per istinto, non rinunciano a mediare il rapporto tra imprese e consumatori. Ma c’è un aspetto meno nascosto, e più evidente: il ruolo che il diritto penale assegna alla magistratura in campo alimentare.

In una simulazione di crisi alimentare che ho contribuito a preparare (una prassi che le aziende più serie fanno per non farsi cogliere impreparata da un episodio di contaminazione), un ottimo manager di una multinazionale alimentare francese disse chiaramente che non voleva avvocati di mezzo quando doveva gestire una crisi di contaminazione. In Italia una scelta di questo tipo è particolarmente difficile.

La contaminazione di un alimento, per un’azienda, è simile ad ogni altra crisi. Spesso il compasso è quello giusto: proteggere i consumatori, e poi (o insieme) proteggere i brand e il bilancio. Ci vuole però coraggio ad esporre il proprio marchio informando i consumatori. I manuali di gestione del rischio alimentare insegnano che mettere al primo posto i consumatori è la cosa giusta, ma non è facile prendere una decisione che può comportare un calo di vendite o persino una crisi seria per l’azienda (in realtà, l’eco mediatica è minimo se non vi sono casi letali o gravi di malattia).

I responsabili delle aziende sanno che, prima o poi, nella loro carriera, a secondo del tipo di prodotto, scopriranno di avere sul mercato un prodotto contaminato in maniera seria (anche se i più non vedranno la tragedia di immagine che ha colpito la prima azienda di prodotti ittici giapponesi, la Maruha Nichiro, che sta ricevendo centinaia di migliaia di chiamate per una contaminazione inspiegabile da pesticidi, e che ha già causato centinaia di casi di malessere). La contaminazione, nella maggior parte dei casi, non accade perché le aziende alimentari lavorano male. Accade invece perché controllare tutti i rischi è difficilissimo, e le decine di richiami negli USA ogni anno (come nel Regno Unito) testimoniano che anche le aziende più grandi e serie hanno difficoltà a non commettere mai errori. Questo non vuol dire che non si possa migliorare, o che sia un fatto inevitabile. Testimonia però che la contaminazione, con contaminanti nuovi o inattesi, con modi imprevedibili, è un fatto che oggi accade anche dove non c’è negligenza.

L’ordinamento legislativo europeo ha preso atto di questa realtà, e dà la massima importanza all’informazione immediata ai consumatori. Ha imposto quindi l’obbligo per le imprese (e poi per le autorità) di informare i consumatori quando possono essere già in possesso di un alimento sospettato di essere pericoloso (per esito di analisi, per lamentele di consumatori, e così via). Lo scontro con il diritto, la giurisprudenza e la mentalità dei magistrati italiani è stato inevitabile.

Secondo questo schema giuridico-interpretativo, vendere un alimento contaminato da un batterio patogeno come Salmonella è comunque un reato (la questione giuridica ha ovviamente una complessità che qui semplifico) anche se l’impresa ha adottato le misure più avanzate per proteggersi da questa eventualità. Quindi, il responsabile, che sia l’amministratore o un responsabile qualità da lui delegato, è un criminale.

L’azienda che scopre di aver messo in commercio un prodotto contaminato si trova di fronte a un dilemma: deve obbedire, coscienza e buone pratiche a parte, al legislatore comunitario che gli impone di informare il consumatore per salvare il salvabile, sperando di essere assicurato per riprendersi dal danno d’immagine. Ma, nel momento in cui dà comunicazione all’autorità, finisce – secondo la discrezionalità della procura – indagato per un reato che ammette di aver commesso. È il paradosso dell’autodenuncia.

Certo si dirà che la magistratura disporrà accertamenti che possono scagionare. Ma l’imparzialità di questi accertamenti non appare sempre del tutto pacifica, visto il ruolo di accusa che le nostre procure spesso di fatto rivestono; alcuni magistrati, come il procuratore di Torino Guariniello, preferiscono poi ignorare i veterinari e gli specialisti delle ASL (a volte, è vero, troppo vicini alle imprese, ma spesso competenti), preferendo corpi meno specializzati (come la Guardia forestale), ma forse più aggressivi.

Da una parte, dunque, il responsabile può avvertire i consumatori e le autorità, esponendo l’azienda (assicurazione o meno) a costi e danno di immagine, finendo (a secondo della zona d’Italia in cui opera ) in tribunale come imputato e trattato come criminale fino a prova contraria. Dall’altra può tacere, con la conseguenza che i consumatori mangiano il prodotto contaminato, si ammalano senza saperlo (difficilissimo accertare le cause a livello individuale), e la sanzione per la mancata comunicazione è al massimo di dodici mila euro (il legislatore italiano, su proposta dal Ministero della Salute, ha adottato sanzioni estremamente contenute per queste violazioni; non vi è inoltre proporzionalità con il volume d’affari). Di fronte a danni possibili di centinaia di migliaia se non milioni di euro, dodicimila euro (che sono poi tremila pagando subito) appaiono solo come una trascurabile seccatura.

Questo assetto, oltre ai possibili danni ai consumatori, ha altri risvolti negativi. Per esempio, i funzionari delle ASL, appena sanno di una contaminazione, si trasformano in “polizia giudiziaria” e quindi temono di non poter riferire nulla al pubblico, neanche per proteggerlo. L’obiettivo dell’autorità giudiziaria poi è quello di condannare o scagionare l’impresa costruendo un caso solido in uno dei due versi, non quello di trovare le cause e risolvere il problema nell’interesse della collettività. Per questo si dà la priorità all’analisi degli alimenti, trascurando le indagini epidemiologiche e molecolari. Mentre sono queste ultime, anche se spesso non a prova di tribunale, a fornire le indicazioni che servono a proteggere i consumatori da ulteriori contagi e a capire cosa sia successo.

Questo è un dibattito in corso anche su Il Fatto Alimentare. Un dibattito al quale, per ora, la Procura di Torino si è sottratta, e che tocca alcuni dei nodi nevralgici della crisi italiana: la trasparenza, l’adeguamento a standard di governance occidentali, il ruolo della magistratura, captive regulators e lobby.

La soluzione non può essere una semplice depenalizzazione (proposta in passato) che, a fronte di sanzioni irrisorie per imprese medio-grandi e di autorità amministrative poco attente, rischia di annullare ogni, seppur piccola, deterrenza. Il diritto penale ha sicuramente un posto importante nella sicurezza alimentare: quando c’è dolo, quando si sono trascurati i principi tecnici e gli standard avanzati, o, ribaltando il problema, quando si causano lesioni, patimenti o persino la morte senza aver fatto tutto il possibile per avvertire i consumatori a rischio.

Non c’è evidentemente una soluzione perfetta, ma solo suscettibile di miglioramenti ed aggiustamenti. Ci pare però che l’obiettivo di identificare e punire un eventuale colpevole dovrebbe avere un’importanza minore rispetto alla tutela della salute dei consumatori.

INDICE Febbraio 2014

Editoriale

Monografica

- Abbiamo ancora bisogno della sperimentazione animale

- Una questione di immagine: la sperimentazione animale nella propaganda animalista

- Perché dobbiamo essere grati alle cavie?

- Formazione e benessere animale, l’Italia deve fare ancora molta strada

- Il contributo di Pro-Test Italia

Istituzioni ed economia

- Realismo politico e ruffianeria antipolitica. Le convergenze parallele di Renzi

- La tragica commedia del Venezuela

- Più che un programma, il renzismo è un'agenda di tabù da infrangere

- In lode dei politici esperti

- Londra, Kiev e Ankara. Tre sfide e una risposta per l'Ue

Innovazione e mercato

- La Cina nell'anno del Cavallo, tra inquinamento e riforme

- La pirateria che “fa bene” al cinema

- Il settore dei giochi merita un’operazione verità, dopo troppa demagogia

Scienza e razionalità

- Non solo Iene: tutti gli errori dell’informazione nel caso Stamina

- Scuola: la rivincita della realtà sulla fantasia al potere

- Festival delle Scienze #4: il linguaggio dell'intelligenza

- Se informi i consumatori passi un guaio: i rischi della sicurezza alimentare all’italiana

Diritto e libertà

- La legge elettorale fatta dalla Corte è una "soluzione" piena di problemi

- L'avversione pragmatica di Londra all'apertura totale delle frontiere

- Germania, la "corsa ai sussidi" esiste solo nella propaganda

Terza pagina