Essere o apparire ineguali: come si misurano le disuguaglianze

Marzo/Aprile 2015 / Innovazione e mercato

Gli studi sull'ineguaglianza condotti su larga scala, da Piketty in giù, hanno tutti un problema fondamentale: risentono della disomogeneità dei dati, dovuta spesso non alla malafede, ma alla scarsa trasparenza.

Le mattine moderne dei padri e delle madri, ma anche quelle un po' più antiche dei nostri genitori, riposte nei meandri delle memorie storiche di ciascuna famiglia, iniziano spesso col rito civile dell'accompagnare i figli a scuola. Quando ancora non sapevo che "da grande", per ragioni di lavoro, avrei vissuto in un altro paese, le mie giornate assumevano il colore arancio pastello della classe di una privatissima e cattolicissima scuola materna. Le suore, spesso più burbere che dolci, erano solite organizzare le loro classi non per età, ma per un ben più casuale criterio di assegnazione: il colore dei grembiulini delle classi. Verdi, azzurri, arancio. Un segno distintivo, un modello di selezione e organizzazione, il cui primo effetto è quello di provocare nell'osservatore - ad occhio nudo - una certa "somiglianza nella dissomiglianza". Bambini di quattro o cinque anni, bimbi e bimbe, di diverse estrazioni sociali - ineguali fra loro nella loro classe – venivano resi più simili dal grembiulino distintivo. A quell'età è difficile discriminare i propri amici, i propri compagni, secondo le categorie del mondo degli adulti. Soprattutto, il reddito è un'entità piuttosto fumosa, se non del tutto ininfluente.

È, dunque, alla scuola delle suore che balza la mia memoria quando accompagno mio figlio alla scuola materna pubblica di una cittadina borghese dell'area metropolitana parigina. I grembiulini sono qui rimpiazzati da un più rassicurante criterio di selezione basato sull'età: piccoli, medi, grandi. Laddove l'occhio discriminava per colore, ora discrimina per altezza. In media, i piccolini sono, ovviamente, più bassi - e più impacciati - dei grandi. Eppure questa constatazione, a ben vedere, richiede una capacità di analisi ben più sviluppata di quella necessaria, per esempio, ad accorgersi della differenza di colore della pelle, o dell'etnia di provenienza dei ragazzini. È all'uscita, di sera, che diviene lampante che - in media - sono soprattutto i figli degli immigrati a restare fino a tardi, a giocare ridere e scherzare, nelle attività ricreative facoltative che si alternano ai corsi obbligatori più "intensi", per quanto intensi possano essere per dei bambini curiosissimi e pronti a imparare giocando.

Insisto nel concetto statistico di media perché è, in un certo senso, una costruzione astratta, difficilmente intuitiva, la cui percezione è spesso funzione del grado d'ineguaglianza, o varianza, del fenomeno osservato. Vivere a Parigi, dove il tempo cambia continuamente, insegna che il cielo azzurro in media non esiste. Esisterà forse in qualche provincia dell'Italia meridionale baciata dal solleone. È la varianza la vera caratteristica del mondo reale, sebbene il modo di sintetizzare quanto variabile sia un fenomeno comporti conoscenze della statistica non sempre intuitive. È la difficoltà nel sintetizzare la variabilità di un fenomeno a essere così intrigante, soprattutto se la mutevolezza è in gran parte il frutto di scelte individuali, sociali, d'istituzioni economiche, usi e culture diverse fra loro. Una misura sintetica di quanto siamo disuguali in termini economici ha di certo il suo fascino.

Eppure, va detto sin da subito, le evidenze empiriche sul fenomeno dell'ineguaglianza del reddito e della ricchezza sono meno conclusive di quello che appaiono, e la causa è da ricercare nel fattore più scontato: la non perfezione dei dati stessi. Se, come argomentato, ciò che conta non è un valore aggregato ma la distribuzione di una variabile economica continua, allora gran parte degli indicatori che appaiono sui nostri giornali, nei media, nei blog, non sono all'altezza della sfida.

Innanzitutto, a quale variabile economica si è interessati? Al reddito, al consumo, alla ricchezza? Variabili diverse possono avere distribuzioni molto differenti, sebbene i fenomeni possano essere correlati positivamente. L'unità temporale di riferimento è un determinato periodo di tempo o, piuttosto, si è incuriositi dalla variazione di un indice sintetico di ineguaglianza nel tempo? Si vuole comparare la disuguaglianza fra due paesi in un determinato anno, oppure si è più interessati a come la ricchezza si "trasmetta" da una generazione all'altra nello stesso paese? Come spesso accade, domande diverse richiedono metriche diverse.

La suddetta constatazione, per quanto possa apparire banale, è alla base della più grande discussione di economia dei tempi recenti. Dopo il grande successo del libro "Il Capitale nel XXI secolo" del professor Thomas Piketty, infatti, si è accesa una controversia fondamentale per plasmare l'agenda futura della ricerca economica. Il lavoro incentrato sul reperimento dei dati storici in tema d'ineguaglianza dell'economista francese - spesso in tandem con il connazionale Emmanuel Saez - è, senza tema di smentita, titanico. Eppure, proprio poiché si scontra con una reperibilità spesso non perfetta dei dati, la ricerca di Piketty, strutturalmente, versa in ampie zone d'ombra. Prima ancora del famoso approccio della "legge generale dell'accumulazione del capitale" in forma moderna, è la scelta stessa degli indicatori di riferimento a essere soggetta a critiche, giustamente, come accade per tutti i dibattiti più pregnanti delle scienze sociali.

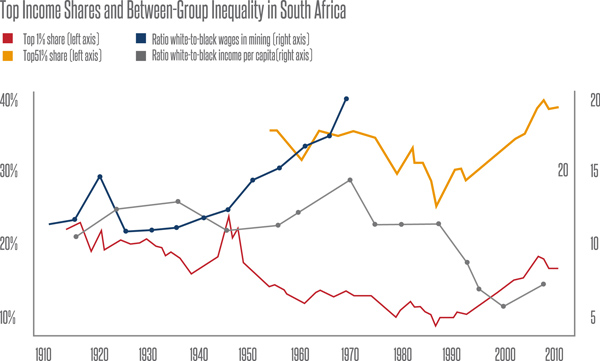

Di recente, gli economisti Daron Acemoglu e James Robinson, due pesi massimi della ricerca mondiale, hanno criticato in un paper, pubblicato in un volume speciale del Journal of Economic Perspective incentrato sul dibattito della ineguaglianza, il "cherry-picking" degli indicatori da parte di Piketty. Secondo i due studiosi concentrarsi sulla parte altissima della distribuzione del reddito è piuttosto restrittivo. Focalizzarsi, ad esempio, sull'ultimo percentile della distribuzione - il famoso top 1%, se non addirittura top 0.1% - sarebbe un grave errore di metrica. Come controesempio, Acemoglu e Robinson portano il caso del Sudafrica, dove negli anni dell'Apartheid la parte di reddito riconducibile al top 1% è andata calando dal 25% degli inizi del XX secolo al 5% degli anni 80, per poi risalire passata la seconda metà degli anni 90, dopo la fine formale della politica di segregazione razziale. Effetto indiretto di tale politica: tenere i salari dei neri artificiosamente bassi e favorire la concentrazione dei mezzi di produzione nelle mani dei bianchi; nel 1913, ad esempio, il 93% della terra fu redistribuito all'economia "bianca".

Utilizzare la metrica di Piketty porterebbe erroneamente a concludere che durante gli anni dell'Apartheid l'ineguaglianza di reddito fosse diminuita, mentre il più corretto indicatore di disuguaglianza fra gruppi - in modo simile all'aneddoto delle classi dell'asilo, arancio versus azzurra - cioè il rapporto fra redditi dei bianchi e dei neri, pari a un esorbitante 15 alla fine degli anni 80, mostrerebbe invece la realtà di uno dei paesi più disuguali del mondo, dal punto di vista reddituale. Si sarebbe giunti alla stessa conclusione utilizzando l'indice di Gini, che cattura il grado di concentrazione del reddito, normalizzato rispetto a una situazione di massima ineguaglianza. Le misure contano, concludono i due autori, come contano le istituzioni e le politiche pubbliche che causano il fenomeno in discussione. Slegare la metrica da un'attenta analisi strutturale può essere limitativo.

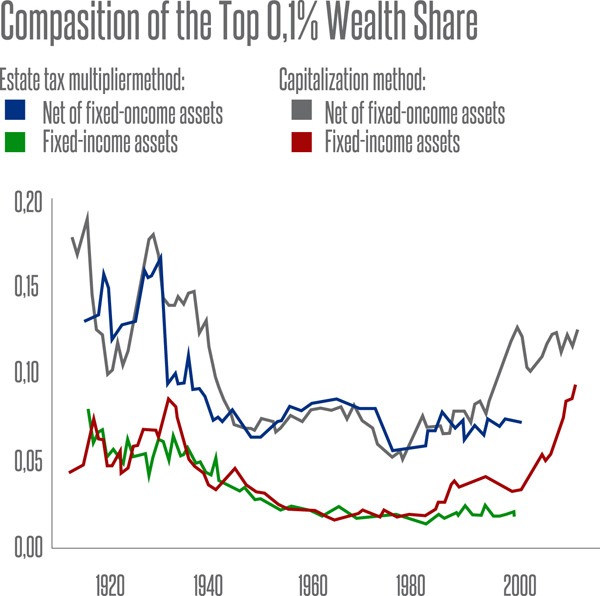

Limitazioni che diventano ancora più stringenti in tema d'ineguaglianza patrimoniale. I dati necessari per stimare la concentrazione della ricchezza sono spesso mancanti o incompleti nella maggior parte degli stati, tranne le isole felici dei paesi scandinavi, dove per tradizione i dati amministrativi registrano storicamente in modo molto dettagliato e a livello individuale tutte le transazioni patrimoniali e reddituali. Anche laddove, come nel caso degli Stati Uniti, i file amministrativi permettono di identificare l'ammontare dell'imposta dovuta, i metodi per stimare gli stock patrimoniali hanno iniziato a divergere in anni recenti, come un ottimo paper del professore della Columbia University Wojciech Kopczuk ha recentemente messo in chiaro.

Kopczuk mostra indiscutibilmente che le stime che scaturiscono dal metodo a capitalizzazione, utilizzato da Piketty e Saez, hanno iniziato a divergere da quelle prodotte dal metodo del moltiplicatore della tassa patrimoniale dagli inizi degli anni 2000, a causa di un aumento abbastanza incomprensibile della valutazione degli asset fissi, quindi non azioni o altra ricchezza finanziaria, ma principalmente beni immobili. Tale aumento è stato guidato dall'esplosione del fattore di capitalizzazione, passato da 24 a 96, a seguito della caduta dei rendimenti reali. Realtà o finzione statistica dovuta alla sensitività di tali fattori a piccoli cambiamenti di rendimento, con tassi reali bassi?

Cosa aspettarsi, dunque, da questo dibattito? La speranza è che sia fecondo, e, perché lo sia, un ruolo importante è certamente giocato dalle personalità degli attori coinvolti, dalle loro capacità e dal loro spirito polemico; tutto ciò però non sarà mai tanto importante quanto i dati. File amministrativi longitudinali a livello individuale, gestiti da governi elefantiaci, con scarsissima accessibilità, sono meno accattivanti di un seminario fra economisti agitati, ma lo rendono pregno di evidenze che ad oggi, è il messaggio da conservare, sono lontane dall'essere perfette. Le domande più interessanti, quali la covarianza dei consumi fra generazioni di una stessa famiglia, oppure il peso delle eredità nelle dotazioni di ricchezza iniziali più favorevoli, con tutti i vantaggi che questo comporta, necessitano un'agenda di ricerca empirica mostruosa. Come sempre, la verità scientifica, soprattutto in campo sociale, è una meta ideale, un metodo, più che un singolo numero.

INDICE Marzo/Aprile 2015

Editoriale

Monografica

- Come sarebbe il mondo (e l’informazione) senza motori di ricerca?

- Motori di pluralismo nella società dell’informazione

- Motori di ricerca e pluralismo dell’informazione: i risultati di un’analisi empirica

- Diritto all’oblio sui motori di ricerca, le conseguenze indesiderate di una sentenza pericolosa

Istituzioni ed economia

- Grecia ed Europa, il tempo della responsabilità

- Lega Nord: il partito più meridionalista d’Europa

- BCE, petrolio e svalutazione dell’euro traineranno la ripresa? Un po’ di sano pessimismo

Innovazione e mercato

- Essere o apparire ineguali: come si misurano le disuguaglianze

- Più siamo meglio stiamo: il valore economico dell’immigrazione

- Catena del valore e logica hegeliana: qualche consiglio per la politica

Scienza e razionalità

- Scienziati e no. L’eterno dilemma dei non addetti ai lavori

- Expo2015: in campo per andare oltre il passato

Diritto e libertà

- Le liberalizzazioni arrancano. La causa? Il super-ego “benecomunista”

- E’ ora di ricominciare a parlare di imprese

- Legalizzare la marijuana? Non è (solo) una buona idea. È un ottimo esempio

Terza pagina